La République du Regard

- aarondaulne

- 20 oct. 2025

- 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 21 oct. 2025

Il existe des régimes du regard comme il existe des régimes politiques. Certains ordonnent la lumière, d’autres cultivent l’ombre. Dans les cités de l’image, chacun occupe sa place : le spectateur et l’acteur, le maître et le modèle, le corps et son double. C’est la charpente de cet ordre latent que laisse percevoir La dictature du modèle, exposition présentée à la galerie Flux jusqu’au 1er novembre 2025. Elle réunit les travaux de trois photographes (Michel Hanique, Jean-Marie Boland et Didier Gillis) autour d’un même motif, celui du nu féminin.

Depuis les origines de l’histoire de l’art occidental, le nu féminin occupe la place privilégiée du miroir à travers lequel la société projette son rapport au corps, au désir et à la beauté. Symbole d’origine et d’harmonie, il fut aussi, souvent, le théâtre d’un déséquilibre : celui d’un regard masculin façonnant la forme, assignant la femme à l’image plus qu’à la présence. Le nu, en ce sens, n’a jamais été neutre ; il constitue l’un des terrains où se rejoue la tension entre la représentation et le pouvoir, entre la contemplation et la possession.

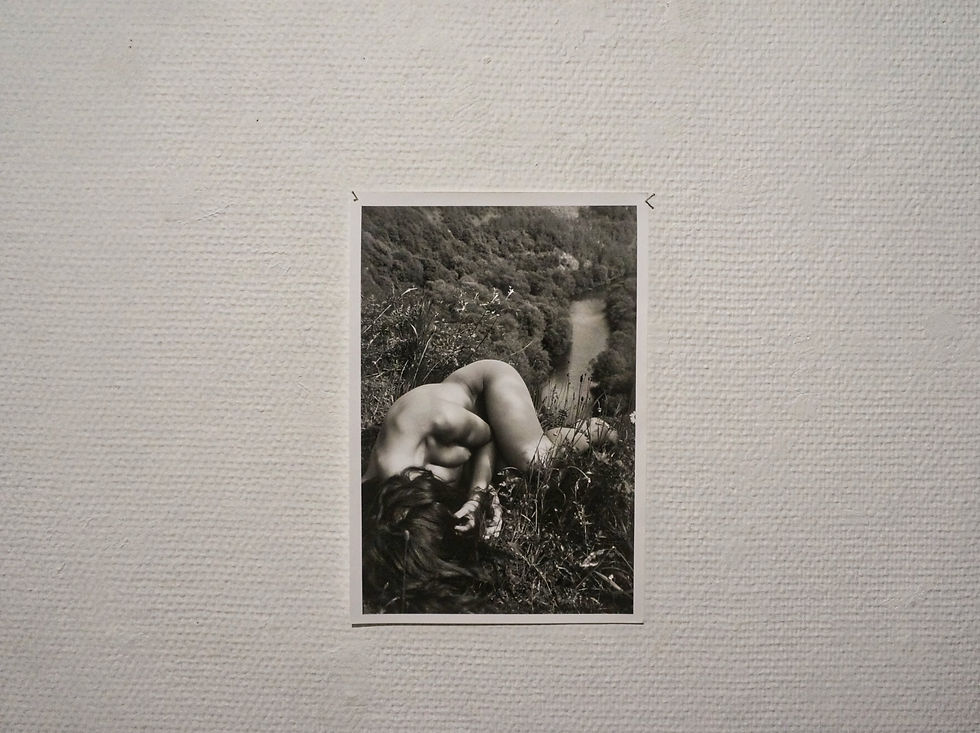

Chez Jean-Marie Boland, le nu féminin n’est pas une figure à contempler, mais un événement du monde. Il ne s’impose pas au regard, il s’y dépose, avec la lenteur d’une lumière qui trouve enfin sa place. On dirait que la nature n’est pas un décor, mais un prolongement du geste, une membrane où la peau et la feuille échangent leur souffle. L’image naît dans cet équilibre précaire, entre abandon et résistance, l’instant où la chair épouse la terre sans s’y dissoudre. On croit d’abord voir la mort. Ces corps sans visages, allongés dans la nature, semblent privés de souffle, abandonnés au silence des choses. Leurs membres se confondent avec la terre, la chair s’efface dans la lumière, et tout évoque une immobilité définitive. Pourtant, autour d’eux, tout vibre : l’air circule, les feuilles frémissent, la matière palpite. Cette tension entre la fixité du corps et le mouvement du monde est le véritable battement de ces images. Le visage, siège de la singularité, s’absente ; le corps, délivré de son nom, devient pure forme, pure lumière.

C’est dans cet intervalle que surgit le kairos, l’instant juste, celui qui ne se répète pas. Non comme une victoire du photographe sur le réel, mais une entente silencieuse avec lui. Chez Jean-Marie Boland, il désigne le moment où la lumière reconnaît le corps, où la matière consent à devenir image. Ce que la photographie saisit, ce n’est pas un instant du temps, mais la rencontre même du temps et de l'éclat. L’image garde la trace de cette collision : une étincelle, un éclair, le battement d’un monde qui se révèle en se retirant déjà.

L’absence de vêtement marque avant tout dans l'œuvre de Boland une sortie de la civilisation. Le corps nu, privé de ses signes d’appartenance sociale, n’appartient plus au monde des hommes : il se retrouve rejeté hors de la cité, rendu à la matière dont il est issu. La nudité n’est pas ici un ornement mais une condition, celle d’un être dépouillé de tout langage, confronté à la nature sans médiation. Le vêtement, en couvrant, protège, mais il inscrit aussi l’homme dans l’ordre des symboles : il dit la fonction, le rôle, le genre, la place. Son absence suspend cette appartenance. Le corps photographié par Boland devient anonyme, sans statut, sans voix. Ce retour à la nudité est un retour en nature, une réintégration à la texture du monde. Le corps n’est plus un sujet civilisé, mais une forme vivante parmi d’autres : une peau exposée à la lumière, au vent, à la pierre, à la morsure du sol.

Chaque image porte en elle la tension de la condition humaine : une chair faible affrontant la nature, une étincelle affrontant l’obscurité. La photographie, chez Boland, n’est pas la victoire du regard sur le monde, mais la preuve que le visible résiste encore. Elle témoigne de ce qui persiste au bord de la disparition, de cette clarté obstinée qui fonde la mémoire du vivant.

Chez Michel Hanique, l’intime n’est pas un sujet à explorer mais un espace d’expression. Il ne s’agit pas de composer une scène, mais de laisser la vie s’y manifester telle qu’elle est, dans son rythme, sa lumière et ses gestes. Cette nudité n’obéit à aucune esthétique de la pose : elle naît d’un accord tacite entre le corps et le lieu, comme si, en l’absence de tout rôle social, chacun retrouvait la possibilité d’exister à découvert. Dans cette série, la nudité devient aussi le lieu d’une égalité radicale. Qu’il s’agisse de figures anonymes ou de personnalités reconnues, toutes sont ramenées à la même mesure : celle du corps. Le vêtement social, qui hiérarchise et distingue, disparaît ici au profit d’une vérité commune. La peau réunit ce que la fonction sépare ; elle abolit les distances symboliques pour rappeler l'évidence première d’une humanité partagée.

Ce dépouillement libère une forme de poésie individuelle. L’espace domestique devient le prolongement du corps, un territoire où la subjectivité circule librement. L’intimité cesse d’être un refuge : elle s’ouvre, se partage, se donne à voir sans se livrer tout à fait. Elle ne réside plus dans la chair mais dans le lieu lui-même, dans la manière dont chacun y impose sa présence, son désordre, sa lumière. Ce n’est plus le corps qui se révèle, mais la façon d’habiter, de se mouvoir, de laisser une trace dans l’espace familier. Ces photographies ne répondent pas à la curiosité du regard, elles la déplacent. Plutôt que de satisfaire un désir de voir, elles ouvrent un champ de questions. Le mystère n’est plus celui de l’être, de ce que l’on est (par matière) mais celui du faire, de ce que l’on fait dans la continuité des gestes simples. Le corps n’est plus l’objet d’un dévoilement, mais le témoin d’une action interrompue, d’un mouvement arrêté par la photographie. Une main, une épaule, un pas à peine esquissé : chaque fragment porte la mémoire d’un geste qui persiste dans l’image, sans jamais s’accomplir tout à fait.

Aux compositions en noir et blanc répond une autre série, en couleur, où le vêtement réapparaît et modifie la nature même du regard. Le corps n’y est plus livré dans son intégralité à la lumière, mais fragmenté, partiellement dissimulé, glissant entre la peau et le tissu. Le vêtement, loin d’être un simple accessoire, devient ici un dispositif visuel : il interrompt la lecture immédiate du corps, introduit une résistance, une opacité qui redonne à l’image sa profondeur. Là où la nudité instaurait une forme d’évidence, presque une égalité de présence, le fragment réintroduit le manque et la distance. Par un cadrage resserré, qui bloque la perception d’ensemble, Hanique engage le spectateur dans un autre type d’expérience : non plus celle de la contemplation, mais celle de l’imagination. Privé de totalité, l’œil est contraint d’inventer, de prolonger ce qu’il ne voit pas, de penser le corps plutôt que de le posséder du regard. Certaines photographies, traversées de flous, de mouvements à peine retenus, paraissent saisir un instant déjà en train de disparaître. Ils inscrivent la photographie dans un double régime de référence, celui de la machine et celui de la mémoire. D’un côté, l’appareil impose son cadre, découpe et fige ; de l’autre, l’image résiste à cette fixation, glisse vers le souvenir, vers cette forme d’imprécision propre à la réminiscence. Ce flou agit comme une métaphore du passage ; entre la présence et son effacement, entre la réalité photographique et la trace mentale qu’elle évoque. Ainsi, Hanique ne capture pas l’instant, il le recompose : ses images oscillent entre la rigueur du dispositif et la fragilité de la mémoire, entre le regard objectif de la machine et la vision intérieure du souvenir.

Chez Didier Gillis, la photographie du nu se déploie dans un registre presque baroque, où le corps devient théâtre. Ici, l’intime n’est plus murmuré mais proclamé, mis en scène dans une lumière dense, charnelle, dramatique. Le corps féminin n’est pas seulement représenté, il est performé, agit dans l’image, s’impose comme une figure à la fois délicate et souveraine. Tout, dans ces photographies, participe d’une dramaturgie du regard : les contrastes appuyés, les ombres profondes, la monumentalité des cadrages confèrent à la chair une puissance presque sculpturale. Les modèles apparaissent comme des invocations, à la frontière du mythe et du réel, de la chair et du symbole. Dans cette mise en scène du corps, le vêtement fait retour non plus comme voile pudique, mais comme partenaire de jeu. Draps, tissus, ou mêmes tatouages deviennent des prolongements du geste, des surfaces où la lumière accroche la tension entre l’abandon et le contrôle. La nudité, ici, n’est jamais absolue : elle est pensée, mesurée, fragmentaire. Elle se négocie à travers la matière, s’invente dans les interstices. C’est une nudité choisie, qui ne s’expose pas à la manière d’un dévoilement, mais se compose.

La monumentalité des œuvres de Gillis occupe pleinement le rôle de présence. Les formats imposants, la densité des noirs, la proximité des corps engagent le regard dans un rapport physique à l’image : on ne contemple pas ces images, on y entre. Le corps y devient presque une architecture, une façade de pierre et de lumière. Chaque courbe, chaque pli, chaque ombre prend l’ampleur d’un relief. Cette échelle confère à la nudité une autorité singulière. Elle n’est ici plus un objet d’observation, mais un espace d’affirmation. Le nu ne s’offre pas dans la discrétion du détail : il s’impose dans la verticalité, dans la frontalité, dans la revendication de sa propre matérialité. Cette monumentalité détourne le regard de tout érotisme immédiat pour le placer face à une puissance symbolique : celle du corps comme totem, comme signe, comme témoin d’un affrontement entre l’être et son image. La femme, souvent debout, hiératique, y prend la place du monument ; non pas figée, mais immuable.

Tout semble tendre vers un renversement du rapport entre l’image et celui qui la regarde. Elle ne cherche pas à être contemplée, mais à imposer sa présence. Cette domination silencieuse tient autant à la monumentalité du corps qu’à l’absence des regards : la plupart des modèles détournent les yeux, ou les dissimulent, privant le spectateur de tout échange direct. Ce refus du contact visuel inverse la hiérarchie habituelle du regard, ce n’est plus le spectateur qui observe, mais l’image qui s’affirme, inattaquable, fermée sur elle-même. Dans cette mise en scène du visible, on perçoit une tension hégélienne entre le photographe et le modèle : chacun dépend de l’autre pour exister dans l’image, mais c’est l’œuvre qui, en définitive, triomphe des deux et du public. Elle devient conscience autonome, regard sans visage, puissance sans origine, la forme victorieuse du visible sur celui qui croit le posséder.

À penser :

Pour prolonger la visite et approfondir la réflexion, voici quelques questions qui invitent à méditer sur les tensions traversant cette exposition : celles du corps et de son image, du visible et de ce qui s’y dérobe, du regard et de ce qu’il transforme. Ces interrogations n’ont pas vocation à être résolues, mais à accompagner le spectateur :

Que se passe-t-il quand un corps devient image : s’émancipe-t-il ou s’abandonne-t-il ?

Si le vêtement civilise, que fait la nudité ?

L’image prolonge-t-elle la vie ou organise-t-elle la survie du visible ?